S

Salzung (know how) · Seifenblase · · · ·

Salzung

Salzung – know how:

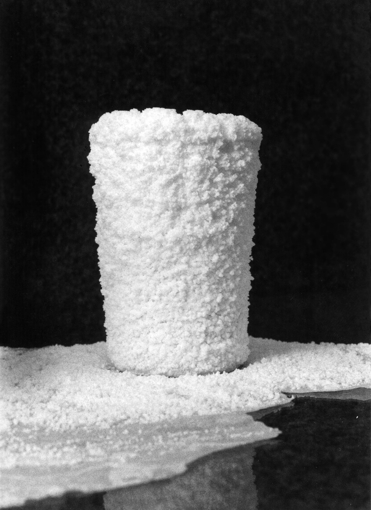

Wenn eine gesättigte Salzlösung z.B. in einem Glas weitereintrocknet, dann kristallisiert Salz aus — eigenartiger Weise so, daß aus der Lösung eine Salzschicht innen an der Gefäßwand hochkriecht (wobei »kriechen« schon ein zu schnelles Wort ist für den unmerklich langsamen Prozess). Füllt man ständig Salzlösung nach, dann überwindet die Salzschicht den Rand und kriecht außen am Gefäß hinunter, um sich ringsum auszubreiten. Dabei werden im Wege liegende Gegenstände vom Salz überwuchert. Je nach (Versuchs-) Aufbau und zufälligen Einflüssen verläuft dieser Prozess in höchst unterschiedlicher, meist unberechenbarer Weise.

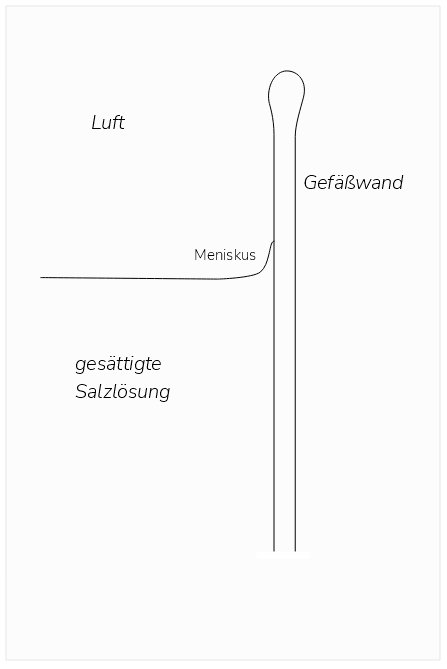

einfache Form einer Salzungsanlage

–Tatsächlich konnten mich die meisten der von mir angelegten Salzungen überraschen/enttäuschen, besonders, wenn ich versuchte, das einmal begonnene Ausblühen zu lenken. Nicht daß sich solche Versuche erübrigen würden, ich sehe in ihnen ein Anliegen, zu interagieren, irgendeine Kommunikation aufzubauen, analog zu den Kristallisationsprozessen der jeweiligen Salzungsanlage. Doch zeigt sich immer wieder das Drängen der Salzlake nach Eigenwilligkeit. Der Kern meiner Salzungsanlagen ist schlicht. Implantiert werden sie jedoch gewöhnlich in komplexe Situationen. Ich bin auf Kooperationen aus, Kollaborieren im Ko-labor.

Man nehme: Ein Gefäß, mein erstes war ein schlichtes Wasserglas mit senkrechten Wänden (tatsächlich ein ausgespültes Senfglas). Man stelle eine ausreichende Menge Salzlake her. Gesättigtes Salzwasser, Küchen NaCl in Wasser eingerührt, bis sich Salz ungelöst absetzt. Mit der Lake füllte ich das Gefäß etwa zur Hälfte, höchstens zwei Drittel – und stopp. Man wartet. Aus dem Behälter, aus der Lake verdunstet Wasser. Das Salzkriechen, ultralangsam, beginnt. Indem sinkt der Wasserspiegel. Ab und zu füllt man nach, auf etwa die gehabte Höhe.

Als die wachsende Salzlakekruste auf der Außenseite des Glases unter den Wasserspiegel innen reichte, entstand ein so starker Sog, daß die Kruste zu tropfen begann. Ich lernte den Dochteffekt kennen. Wie sollte ich reagieren. Ich entschied, das Salzwasser knapp zu halten. Das Tropfen hörte auf. Ich hätte auch anders entscheiden können. So oder so, ich kann mich nicht aus der Situation ziehen, der Prozess zieht mich rein, involviert bin ich nicht mehr frei, aber in der gemeinsamen Situation einer der wirkenden Pole. Man kann nicht nicht interagieren.

Salzungsanlage 1, Senfglas auf Glasscheibe