N

· Heimfahrten · Nachtfahrt · Traueressenz · Attentatexte · Nachtfahrende · Nachtfahrten · · · ·

Über die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation – Traumzeit — Hans Peter Duerr (Bilder S. 192,193)

NACHT

Heimfahrten. Meist am sehr späten Abend, teils nachts, lange Zeit im VWgolf meiner Tante, den sie mir überlassen hatte, alt und indischgelb lackiert, sehr verläßlich, die Fahrten aber, ich fuhr langsam, den Kopf voller Ideen und Phantasien — ich fuhr die Route über die Dörfer, Freckenhorst, Ostenfelde, Dämmerung, wilde Himmel, Kulissenlandschaft, schwimmende rote Höfe, Dunkelheit. Hier lernte ich »Nacht«. Die Straße im Scheinwerferlicht ein unten durchfliegender Flecken, quasistatisch während sich umrum alles änderte, schonn irgendwie wie gewohnt, wie gebraucht, wie gewollt. Dann kam ich am Hause meiner Eltern an.

– das WhiteOut & das OutBlack –

Ich stelle hier einige meiner Texte, unterschiedlich zum Stichwort, »nacht« ein, aus (weiß nicht) ungefähr der Zeit von 1975 bis 1979. Damals hielt ich nichts von wann-was-woher sauberen Werkdaten, Protokollen etc. Tja (und heute, naja tzz.) Ich bewahre sie ja auch nicht von wegen literarischer Qualität.

nächtliche Heimfahrten

Passage von Rheda nach Münster: Die Landschaft prägt sich aus zwischen Clarholz und Beelen, am intensivsten auf der Straße nach Freckenhorst, Everswinkel — schon etwas weiter. Ich sehe diesen Sonnenuntergang, chemische Farben, ihr Schmelz der künstlicher Orchideen. Blendendes Orange verdeckt ihr Zentrum, verändert den Lack meines Wagens zu Schmutzig-Braun, und, obwohl das Grün in der Landschaft so intensiv ist, wie die gelbe Lackfarbe, hat es sich beschieden — paynesgrau. So entzieht sich die Landschaft der Umarmung dieses Himmels, bleibt stumpf, alle Anstrengung der langwelligen Helligkeit vergeblich.

Zeugt dort ein Gott seine Geliebte, aus welcher Industrie bezieht das Leuchten seine Macht? Es wird Hochenergetisches: erzeugt, nicht gebändigt.

Die Gegend ist jetzt ganz fremd, die Wegbiegung kenne ich nicht mehr. Ich stoße den Wagen in neues Land über die Straße zwischen widerwilligen Gehölzen, mißachteten Wegkreuzen. Es ist nicht ganz sicher, ob ich Erfolg haben werde: diese Höchstgeschwindigkeit auf dem Tacho, diese Spannung, wenn der Wagen aus der nächsten in jede weitere Kurve preßt, diese Weigerung durch die Scheinwerfer den Himmel mit milchweißem Licht zu verhängen, dieser Trotz gegen die unerbittlichen Windböen, die den Wagen nicht auf der Straße dulden wollen (»und! wenn das Unwetter losbricht, dann trotzdem WEITER«) all das, wird es sich lohnen? Werde ich diesem Untergang genug folgen können und zeigen, es gibt keine Apokalypse!

Und — ist zu erweisen: diese Landschaft ist mehr als der Spiegel meiner Seele?

Eine Hecke bricht ab, während ich vorbeitreibe. In der Weite dahinter sind Bauernhöfe wie rote Inseln tanzen von imaginären Hügeln in Wellentäler hinab, die auch nicht da sind; sind verborgen hinter einem Hofstaat aus Bäumen wie Prinzessin und Sauhirt beim Kuß, beim schrankensprengenden, obszönen, geheimen, märchenhaften Kuß: in die Dämmerung hinein woraus leuchtet kühl diamant, seit auch Wohnzimmer von Neonlampen erhellt werden und angereichert mit Farbtelevision vielfarbfacettig schillern, ein Fenster.

Nachtfahrt

Es gab zwei lange Fahrten von Münster nach Landshut, neun Stunden durch die Nacht, da ich mich bemühte, langsam zu fahren. Das Auto hatte ich leer geräumt: keine Sitze, außer meinem, einfach, so weit es ging, Blech und leerer Raum und Cockpit. Ich besuchte eine Freundin, die einige Jahre um die Erde reiste, wanderte (Himalaya, Nevada, …) . Mir schien angemessen, die Erfahrungen der »Heimfahrten« zu wirklichen Nachtfahrten auszuweiten, eindringlichst. Es war schon allein erstaunlich, wie mächtig die Dunkelheit in den Wagen eindrang, und ich im Gefühl fahren konnte, singulär dahinzuschweben. Lange Strecken war ich quasi allein auf der Straße. Heute wär die Situation sicher völlig anders.

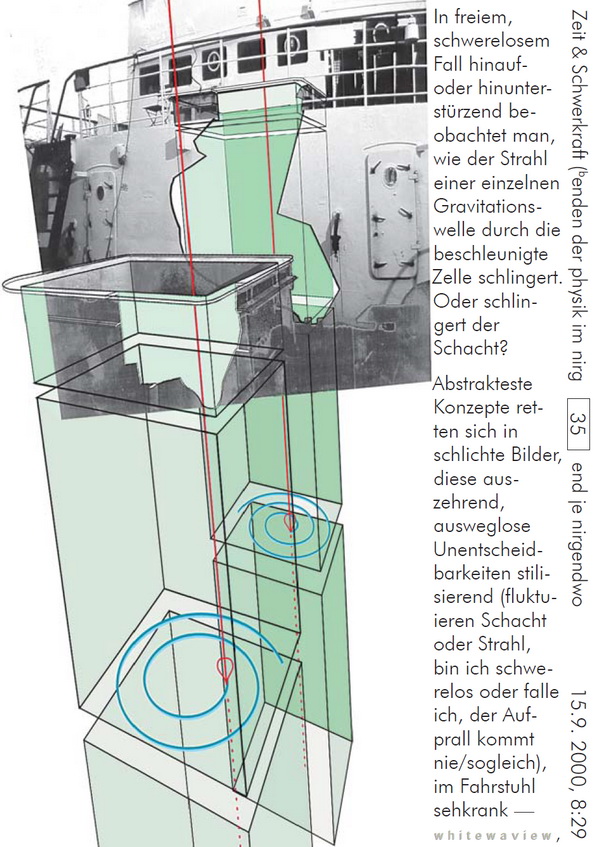

Unsichtbar spult Perspektive ab. Die Straße ist endlos. Ringsum fehlt die Landschaft Ich fahre nachts, um mich schlingert der Schacht. Ein Schwarm weißglühender Tropfen fällt von hinten auf mich zu. Sie werden heißer. Ich sehe sie im Spiegel kommen, sirrend treffen sie auf den Wendepunkt, entfernen sich nach unten, erkalten, rote Glut, kälter, kälter, graues Blei. Man gießt hier Kugeln. Ich tropfe und glühe, treffe nicht, kein Kugelfang.

Der Schacht, der hier auftaucht, findet sich, mit kosmologischem Touch, noch in der »Seismographen«-Arbeit auf der MS-Stubnitz.

Traueressenz

Die Nacht, als umfassender Schwarzraum und sehr spezielle essenzsubstanz im »Vivarium – Märchengenerator – Kleine Seejungfrau«, 1993

Hier zwei kleine Entnahmen aus dem Buch —

cadavre exquis gelé

Trauer —— starkes Gefühl äußerster Liquidität bei gleichzeitig völliger Unbewegtheit, regungslos überflüssig, dabei von tiefer Leere, aber dicht und undurchdringlich

— Transparenz und Schwärze, die Lichtlosigkeit ist total, sie resultiert nicht aus Dunkelheit, die könnte erhellt werden, Trauer ist Finsternis, das Negativ als Substanz, diese Nacht ist unbesiegbar — ungetrübt, sie ist opak aus Transparenz, als

Absorptionsmedium, sie expandiert aus Widerstandslosigkeit — passive Attraktion, sie hat etwas Strahlendes, jedoch als Scheincorona aus den Schlieren schnell abstürzender Dinge, es ist nämlich die Welt, die in seltsam komplementärer Entsprechung zu ihr hin wabert und in ihr in Lösung geht — so ist der Trauerkörper tendenziell allumfassend, tendenziell (aber nie völlig) entfällt jedes Außen in die Weichheit der Trauer — im Raum der Trauer schwindet, aufgegeben, jede Möglichkeit, Trauer ist die reine Indifferenz der Potentiale, so hat sie keine Zukunft, Vergänglichkeit ist in ihr aufgehalten,

Zeit ist ihr gleich — Trauer verewigt.

Konservierungsmittel

Verlust und Einschluß, Trauer hat immer mindestens ein Außen, nämlich innen. — Auch wenn das gesamte All zu Trauer gelierte, vergegenwärtigte es doch auf ewig diesen einen Gegenstand, der sich in ihre Mitte gebannt im selben Moment erhielte und entzöge. Gegenstand von Trauer kann alles und jedes werden, das All wie jedes seiner Teile, meistens als Einzelnes, aber man kann sich auch eine Trauer vorstellen, die sammelt. Was auch immer sie erwirbt, wird hologrammatisch eingebettet. Das überklare Medium, seine Detailtreue, seine Schwärze läßt seinen Gegenstand in äußerster Schärfe und Deutlichkeit hervortreten und zwar unter jedem Aspekt. Die Beziehungen des Gegenstandes zur Welt sind nämlich auf solche Weise gelöst, daß sie nun ihm allein angehören, als seine Eigenschaften, als seine Substanz. Der von Trauer eingeschlossene Gegenstand leuchtet, weil seine Atmosphäre sich auf ihm niedergeschlagen hat. Sogar sein Leuchten fällt auf ihn zurück. Trauer ist das resultierende Vakuum. Ihr Gegenstand ist die Höhlung im Massiv des Abstands. Er schwebt isoliert, zeitlos, in Trauer aufgehoben und nur durch Trauer anzuschauen.

attentare heißt versuchen

Attentatexte

Tricksterland. Was ist die absolute Unbestimmtheit*. Chaos – und das erlaubt nicht, daß es irgend Welt geben kann. Unter der Bedingung, daß es aber Welt durchaus gibt und eben nicht etwa nur unentschiedene Möglichkeiten, hat es den Unterschied zwischen hier & ander. Der Attentäter ist vielfältigen Grades mit dem Ander vertraut und verquickt. Entsprechend ist er der, der auf der Hecke sitzt, der das Weiß oder das Schwarz befahret und ausforscht, der, das Gute, wie das Böse skeptisch angräbt, Bergwerke, Förderbänder, Rohstoffe, wie sie sich unter seinen Fingern auflösen.

Mit dem Attentatexten habe ich ein Schlüsselmoment für etliche meiner Arbeitsgänge spielt es eine Rolle, eine Atmosphäre ein, Nebelmaschine, die durchsichtiger macht. Se’her-Buch und Stempelset, Nachtfahrten und Golem usw. Immer wieder hab ich Lust, an diesen Nacht-Texten weiterzuschreiben, explizit das Metaphernspiel wieder aufzugreifen. Aber tu ich doch, nur ist die Verdünnung feiner, in dem, all was ich unternehme.

Widerständigkeit, sogar gegen die Gesetze der Natur.

(* Übrigens ist Chaos nicht nichts. Chaos klafft und fluktuiert, fluxusperfekt. Chaos sozusagen das Inframince des Randes, eines der Enden, sprich, einer der Anfänge der Welt. »das Nichts« bzw. nichts – ist eindeutig ohne jede Möglichkeit.

Attentatexte

Die Hand versinkt langsam im fettigen Staub der Kohle, die sich teilt mit dem Rascheln jahrmillionenalter Blätter. Die zweite Hand hilft die schwarzgewelkten Farne zu durchdringen. Leise knirschen die Fasern. Die Hände sind ruhelos in der Halde des Kohlengeschäftes, ihr eiliges Auf und Ab trägt unzählige kleine Kohlehaufen fort in dunkle Säcke auf der Rampe beim Ausgang. Ein Graben teilt die Halde, vertieft sich, bis auf dem Grund der weißliche Beton auftaucht. Wie Spiegelungen einer Mondnacht hat dort die Kohle schwarze Wolken gezeichnet, hingeschummerte Bäusche am Betonhimmel. Immer mehr Haufen Kohle wandern fort, immer länger wird der Streifen bleichen Himmels. In der Halde setzen zwei Hände ein Zeichen, der Graben, zur wahnsinnigen Beunruhigung des Kohlenhändlers am Morgen, windet sich zu einem N, dann langsam im Rythmus der schaufelnden Hände zu A, dann C, H und T — NACHT.

Einen Moment halten die Hände inne, der Attentäter läßt sie erschöpft hängen; erschöpft aber nicht befriedigt, gleich kommt die Unruhe wieder. Die Hände schaufeln im alten Rythmus, doch in umgekehrter Richtung. Aus anderen Säcken heben die Hände neue schwarze Haufen, ein pulvriges Gemisch, rauer, ohne den Glanz von Kohlefett, ein erloschenes Schwarz fällt auf den Grund des Nacht-Grabens und steigt in ihm, während die Säcke zusammensinken.

Am Morgen wird die panische Schaufel des Kohlenhändlers in stummer Asche ihr Schreien einstellen und lautlos einen uralten nächtlichen Himmel bloßlegen. Der wird ihn zwingen, zu wachen. Während die unruhigen Augen das Zeichen zu deuten versuchen, wird der Händler schlaflos auf den Attentäter warten, der nicht mehr kommen wird. Dessen Arbeit ist getan. Den letzten Sack Kohle stellt er auf die Ladefläche seines Lieferwagens. Er läßt die Halde zurück, die sich noch nichts anmerken läßt.

Der Attentäter ist in den Ladenräumen. Schwer quillt seine Tasche voll Gummi auf dem Boden in die Breite und wartet: Der Attentäter streift an den Wänden entlang. Sorgfältig präparierte Insekten – die Brillen sehen durch ihn hindurch, ihre Halterungen fixieren die Blicke parallel ins Unendliche, die verschränkten Gliedmaßen meditieren zwangsweise. Am Tage ist diesen Anbeterinnen geboten, mit den Fängen nach den Köpfen der Kunden zu greifen, über den Ohren die Schädel zu packen, aber sanft: der Tag zähmt ihre Raubgier nützlich. Transparenz ist die Blindheit des Tages. Die Beute bleibt unerkannt.

Halterungen schnappen auf, vorsichtig löst der Attentäter die erste Brille aus. Er trägt Brille für Brille zusammen zu einem Haufen. Der verhakt sich, man hält sich an den Fängen fest und schaut nachtschwarz um sich.

Jetzt wölbt sich, bläht die Tasche. In Spasmen die Arme des Attentäters stemmen wild sich ab, knicken ein, staksen, pressen, erneuter Druck und unter ihren Anstrengungen der Taschenkörper: erbricht das zäh-schwarze Gummi. Seine Qual rettet das Dunkel der Nachtblicke. Der Attentäter entzieht dem Haufen eine Brille und verklebt mit dem Schmier ihre Gläser. Undurchdringlich wird der Blick. Und die Bügel geöffnet, schnell wie alle weiteren stellt der Attentäter sie auf den Boden. Die Brillen gliedern sich zu einer Truppe, Entschlossenheit, Angriffslust, die Organisation marschiert eine verschlungene Route.

Am Morgen wird der erste Schrei der Verkäuferin diesem Weg gelten, der sich in breiten Lettern über den Boden spannt: N‑A-C-H‑T: NACHT.

Und die harten, spröden Augen mit den trockenen Rissen alter Kämpfe werden sie ansehen und ihr erstes Opfer mit Ohnmacht schlagen. Der Attentäter aber wird diesen Kampf nicht mitkämpfen. Längst ist er fort.

In langer Kette ziehen die Blinden zur Dämmerung hinüber. Der Attentäter führt sie über die Grenze des Abends. Die Last von Händen, die nicht loslassen, spannt sich über zahllose Schultern in seinen Nacken und schiebt ihn in die Nacht. Dort tastet er schwarz geblendet ins Leere. Nachts sehen die Blinden. Sie schwärmen aus. Die Fasern schwarzer Blicke spinnen sich in alle Richtungen zu Fäden, binden das Endlose. Ziellose Erkundungen beginnen. Die doppelt blinden Blicke knüpfen die zweite Nacht, in der man nicht anstößt. In das weiche Netz fällt der Attentäter aus großer Höhe, mit ihm flattert er in den Abgrund. Die Dinge fehlen, kein Druck auf seinen Schultern. Diese Nacht liebt der Attentäter frei. Am Morgen, wenn die Blinden ihr durchsichtiges Netz auflösen und sich im Grauen in die Kette finden, wird er diesmal nichts unternommen haben, gegen den Tag.

Daß der Attentäter ins Wasser gleitet, hört man nicht. Warum atmet er unter Wasser leichter als darüber? Zwischen den Wellen vibriert sein Körper. Die Gummiflossen an Händen und Füssen fächeln in viele Richtungen gleichzeitig.

Vom Kai rinnen Strähnen von Öl. Alle Fässer sind gekippt, geöffnet. Der Attentäter hat ihnen ein Gurgeln abgenötigt, das sie leert. Widerwillig gießen sie ihren schwarzen Inhalt auf die Wellen im Hafen. Die drückt jetzt der Ölschlamm nieder. Die Nacht ist träge Schwärze, lautlos zäh. Unter Wasser erarbeitet der Attentäter heimliche Wirbel. Er pulsiert gegen die erzwungene Lähmung. Seine Stöße spannen die Ölhaut. Sie ist ein Himmel, den er erreicht. Diese Schwärze vermag er zu zerreißen. Nachts reißt der Himmel darüber mit. ‑N- Jetzt lohnt es sich, nach oben zu schauen. Er ahnt, A, den doppelten Riß. C. Dort treiben die Wellen. H–T.

Ihr Glanz im Öl wird am Morgen die Rücken der Lotsen vor Trauer über die Reling beugen. Offenes Wasser spiegelt den Himmel in hellen Lettern : : : NACHT. Die Hoffnung, anderen Strömungen zu folgen, zerrinnt. Der Attentäter ist fort.

Die Bank. Die gelben Chrysanthemen überflackert das Blaulicht. Der Rettungswagen stagniert im Gedränge unruhiger Passanten.

Was ist mit dem Attentäter am Tag? Er ging zu Boden, ist

am Ende vor der glatten Wand. Mit einer Hand stützt er sich

ab am Schwarzpolierten der Finanzfassade. Dort zerbricht

die Welt in Doppelungen: die für den Tag und nächtliche. Hier

und dort, oben und unten, elend und reich; so ist die tägliche

Lage: ungleiche Spiegelbilder. Sieht man genau hin, werden sie

im dunklen Glanz der Fassade noch einmal gespiegelt.

Tagzwang

und — Schmerz. Schaut man genau hin, so sinken die blaulauten Schläge der stagniert andrängenden Ambulanz anders in den Granit

ein — löschpapierig verlangsamt blühen sie neben den Strahlen

der hier ebenfalls nur zögernd pulsierenden Schnittblumen vom Eingang. Im schwarzen Spiegel lebt sich die Welt anders als davor

oder — dahinter. Spiegelverkehrt, Tiefenglanz, intensiver blau-gelb, grün, ein satteres Ungenügen. Anderseits sieht er den Attentäter

liegen — und reicht nicht hinüber. Er streckt die Hand aus und scheitert an der Spiegelfläche dort, wo seine Hand in

die Spiegelung

der Hand — des anderen übergeht. Er ist die Spiegelung des

anderen. Er im Spiegel ist der Attentäter. Inmitten

der Schwärze des Bildes

sind — seine Blicke die schwärzesten Punkte.

Pechschwarze Pupillen in Schwarz halten die Welt dort draußen. Kontakt. Sie ausstechen die blau-blassen Chrysanthemen. Sie halten

die Passanten

an — aus zu weichen. Endlich kommt die Hilfe näher, naht.

Nachts wäre

der — Fluchtweg offen. Nacht geht in Schwärze über. Nacht hebt Kongruenzen auf. Nacht läßt sich zu Zeichen formen, die sogar den Tag überdauern und ihm am Ende wieder in die Nacht helfen.

Soviel Zeit ist nicht, zu warten. Zunächst nur seltsam wach nicht fähig doch fähig läßt sein eigenNacht von innen auf

… … … … letzt — möglichen letzten Ausweg hoffen. Der liegt nicht am ihm. Aber er hält aus und streckt

noch wird — die Nachthand von der Taghand nicht genommen.

Die Nachthand öffnet sich hilflos, die Taghand krampft sich für den Schauder eines

Augenblickes — ein Verlangen, ein Griff, weiße Chrysantheme

im Eingang — der Bank wird Friedhofsblume.

Endlich dahin hinüber.

Das Meer, das mit der Sonne kreist

Rimbaud (Zit. nach Bataille, l’érotisme)

Nachtfahrende

Das Opake unter der Haut der Dinge. Im Prinzip ist die Oberfläche der Welt undurchschaubar. Veränderlich in ungeheurem Maße, verwandelt sich doch ein Stein, den wir zerschlagen, um in ihn zu schauen, statt uns diesn Einblick zu erlauben, sofort in zwei um die Bruchflächen erweiterte auch wieder opake Ansichten. Durch seine scheinbare Durchsichtigkeit entzieht sich das Wasser erst recht der Möglichkeit es zu durchschauen. Auch die komplexen Apparate medizinischer Zudringlichkeit spielen nur mit den Fähigkeiten aller Oberflächen, sachgerecht zu schimmern, blenden und verpassen die Einsicht.

Die Oberflächen trennen, ihre Unterströmung vereint. Mich bewegt das Gefühl, unter der Vielfalt von Erscheinungen, unter der Diskontinuität der Dinge, habe es eine Kontinuität, die ich aus Verlegenheit Dunkel oder Nacht nenne, sicherlich und eigentlich ausgedehnteste Farblosigkeit, den Augen, den Sinnen nicht zugänglich, eine Verbindung, ein Meer unter den Wellen, anfangend unter meinen eigenen Häuten bis zu denen der Welt.

Mir scheint, diese See ist befahrbar.

Weil wir selbst Oberfläche sind und Unterströmung haben, ahnen wir’s. Wir sind Ding und Zudringlichkeitsapparat. Wir loten uns aus und indem die Welt, aber was wir heraufbringen übersteht es nicht, wenn’s die Oberfläche durchbricht.

Haben Schamanen Wirkung? Was taten Hexen und Hexer, wenn sie flogen. Welche Räume durchzogen die, die auf der Hecke saßen. Wie überleben wir die Brüche im Fortschreiten der Zeit, Schritt für Schritt? Was bewirkt, die jetzt gerade von diesem Text unternommene Allegorese?

Wellen sind die Seefahrer des Weltmeeres. Nachtfahrende laufen als Wellen aus.

Distinktive Interferenzen.

Eisige See, klirrende Kälte, Nacht: Gullis Schiff ist gekentert, die Besatzung ertrunken oder erfroren. Nur Gulli schwimmt weiter und weiter, den Blick gen Himmel; beinahe in Trance, im Zwiegespräch mit einer Möwe. Gegen alle Wahrscheinlichkeit gelingt ihm die Rettung (1984).

>ard-Mediathek 29.5.2023.

The Deep (2012), Baltasar Kormákur; Guðlaugur Friðþórsson

Als ihm vorgeschlagen wird, sich ob seiner körperlichen und geistigen Verfassung wissenschaftlich untersuchen zu lassen – seine Mutter: »Wie untersucht man denn, bitte schön, wissenschaftlich ein Wunder?«

Zu den Kindern, der Witwe seines Freundes – auf die Frage, ob er ein Monster sei: »Ich bin kein Seemonster und auch kein Troll, ich bin nur ein Mensch — mit sehr viel Glück.«